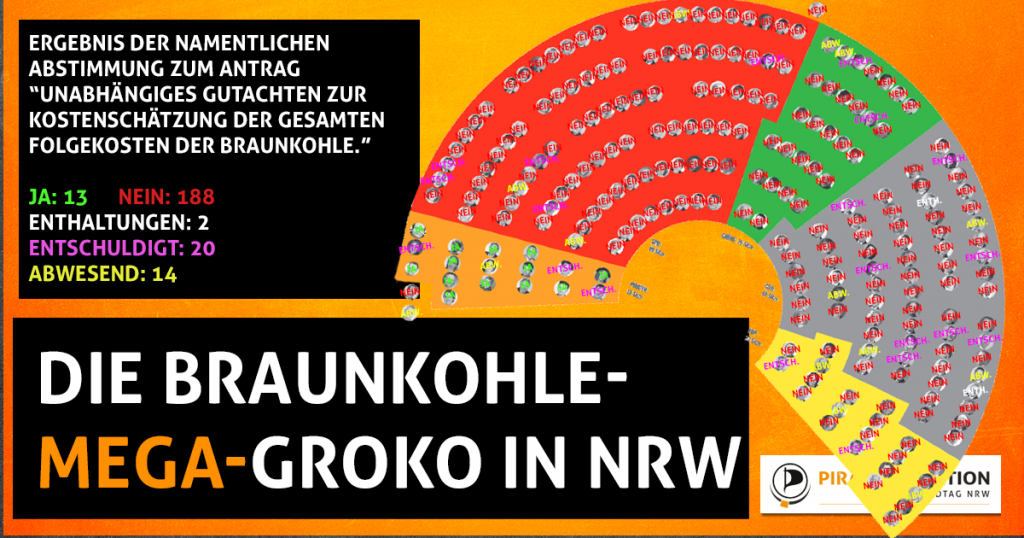

Am Mittwoch, 15. Februar, hat eine gewaltige Mehrheit aus FDP, CDU, SPD und den GRÜNEN unseren Antrag über ein unabhängiges Gutachten zu den Folgekosten der Braunkohle abgelehnt. Im Zuge der namentlichen Abstimmung kam es zum Eklat, weil einige der Abgeordneten sich bei der namentlichen Abstimmung nicht fotografieren oder filmen lassen wollten. Die Sitzung wurde für 15 Minuten unterbrochen, dann schmiss die Landtagspräsidentin alle Kameraleute von der Tribüne. Inklusive eines öffentlich-rechtlichen Kamerateams.

Sie griff die Piraten an, dass man doch aus der deutschen Geschichte gelernt haben solle und packte sie damit in die Nazi-Ecke. Begründet wurde das Ganze, weil die Piraten die gemachten Bilder in den sozialen Medien verbreiten wollten. Nur damit man das richtig versteht: Bei einer öffentlichen namentlichen Abstimmung, die ohnehin protokolliert wird und für jeden einsehbar ist, ist man ein Nazi, wenn man sie filmt. Wenn man aber Film-Aufnahmen verbietet und Journalisten aus dem Saal schmeißt, dann ist das Demokratie.

Dieses krude Verhältnis ist Gang und Gebe im Landtag NRW: In Ausschuss-Sitzungen dürfen Journalisten nicht filmen oder Fotos machen – selbst wenn es um solche für die Öffentlichkeit wichtigen Themen wie die Causa Wendt oder den Berlin-Attentäter Anis Amri geht. Während FDP, CDU, SPD und GRÜNE die Videoüberwachung im öffentlichen Raum immer weiter ausbauen, verstecken sie sich im Parlament und bezeichnen jene als Nazis, die diese Janusköpfigkeit anprangern.

Die Piraten haben keinen „Eklat“ verursacht, der „Eklat“ ist ein permanenter Zustand im Landtag: Sinnvolle Anträge werden ohne große Debatte schlicht abgeschmettert, in der Hoffnung, dass sowieso keiner darüber berichtet, was nach 12 Uhr im Landtag passiert. Der Live-Stream der Plenarsitzungen wird nicht offensiv beworben, es gibt kein Live-Protokoll, wo man die Abstimmungsergebnisse schnell und einfach nachvollziehbar nachschauen kann. Die Informationen werden in ellenlangen PDF-Dokumenten versteckt, die sich kein Bürger durchlesen will.

Die Fraktionen im Landtag wollen nur die Öffentlichkeit, die ihnen genehm ist. Und sie tun alles dafür, dass das so bleibt. Wenn jetzt die Piraten aus dem Landtag fliegen, hätten sie damit Erfolg.

Hier finden Sie alle wichtigen Videos und Dokumente zu dieser Abstimmung.