#Klimastreik – Alles eh schon zu spät?

vordenker news Oktober 2019

Liebe Vordenkerinnen, liebe Vordenker,

im März erhielten Sie den letzten Newsletter. In der Zwischenzeit konnten wieder einige Werke für die Online-Publikation vorbereitet werden. Deren Stichworte lauten u.a.: Kenogrammatik – Semiotik – Selbstreferenz – Kontexturalität – Logikwechsel – Systemtheorie – Polykontexturale Architektur

Dieses Mal stellen wir fünf Aufsätze von zwei Autoren bereit, die man mit Fug und Recht als unabhängige freie Forscher bezeichnen kann. Einer der Aufsätze entstand in Co-Autorenschaft mit zwei weiteren Autoren. Vier der Aufsätze liegen auf Deutsch und Englisch vor – für unsere internationalen Leser*innen. Bei den Übersetzungen half die Kölner Übersetzungs-KI deepl.com, über die erste Rohversionen erstellt wurden.

Direktzugriff für Ungeduldige:

Rudolf Matzka: Semiotic Abstractions in the Theories of Gotthard Günther and George Spencer Brown (bilingual)

Rudolf Matzka: Klassische Kenogrammatik – Eine semiotische Ortsbestimmung // Classical Kenogrammatics – A Semiotic Localization

Joseph Ditterich: Logikwechsel und Theorie selbstreferentieller Systeme

Joseph Ditterich: Contexturality: System-Reframing for Self-Reference // Kontexturalität: System-Neustrukturierung für Selbstreferenz

Joseph Ditterich, Doris & Ralph Thut: KAWASAKI – Konzept-Design für einen Intelligent Plaza – Concept-Design for an Intelligent Plaza (bilingual)

Zu den Autoren und Themen:

Der Mathematiker und Volkswirt Rudolf Matzka beschäftigt sich in den 80er Jahren u.a. mit Fragen der organisatorischen Vermittlung verteilter Systeme, u.a. zusammen mit Joseph Ditterich, dem zweiten Autor dieser Ausgabe. Diese Arbeit wurde bereits 2017 hier online gestellt, im Zuge des Aufbaus des Rudolf Kaehr-Archivs.

Bis heute setzt sich Matzka mit Gotthard Günthers Philosophie und ihren formalen Aspekten und Konsequenzen auseinander. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Kenogrammatik.

Bereits 1993 veröffentlichte er einen Aufsatz im „Journal for Philosophy and Psychology“ in der Ausgabe „Mind & Logic“ mit dem Titel „Semiotic Abstractions in the Theories of Gotthard Günther and George Spencer Brown„, in dem er in Browns Gesetzen der Form und in Günthers Kenogrammatik semiotische Innovationen identifiziert und diese im Rahmen der klassischen Theorie der Zeichenketten formal rekonstruiert.

„Gotthard Günthers Theorie der „Polykontexturalen Logik“ und George Spencer Browns „Gesetze der Form“ sind beide ziemlich revolutionäre Abweichungen von der klassischen Logik, […]. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die beiden Theorien wenigstens ein weiteres Merkmal gemeinsam haben: Ihre Abweichung von der klassischen Logik findet nicht nur auf der Ebene der logischen Regeln statt und nicht nur auf der Ebene der grammatikalischen Regeln, sondern auch auf der Ebene der semiotischen Regeln. Das heißt, weder die „Polykontexturale Logik“ noch die „Gesetze der Form“ können innerhalb der Grenzen des klassischen Konzepts „Zeichenkette“ angemessen dargestellt werden. […] Diese semiotische Dimension der Innovation scheint Dasjenige zu sein, was diese beiden Theorien so revolutionär macht, und das kann durchaus ein Grund sein, warum sie für den Mainstream so schwer zu akzeptieren sind.“

Hier Weiterlesen – der Text liegt in einer bilingualen Version vor.

Im Aufsatz „Klassische Kenogrammatik – Eine semiotische Ortsbestimmung“ (2010), der auch als Fortsetzung gelesen werden kann, wendet sich Matzka ganz der Kenogrammatik zu und deckt bei Gotthard Günther Parallelen auf zur Identitätskritik der buddhistischen Philosophie des mittleren Wegs. Und nicht so ganz im Vorbeigehen erfährt Günthers Begrifflichkeit der „Negativsprache“ eine zusätzliche Erläuterung aus einem zeichentheoretischen Blickwinkel. Während in „Semiotic Abstractions“ eher formale Aspekte betont sind, stellt Matzka in „Klassische Kenogrammatik“ die Systematisierung in den Vordergrund und führt den Begriff „Kenom“ für das Zeichenatom der Kenogrammatik ein.

-> zur englischen Version

In seinem Aufsatz „Logikwechsel und Theorie selbstreferentieller Systeme“ versucht Joseph Ditterich „die von Gotthard Günther geleistete Sinnanalyse der klassischen Logik, die ihm eine grundlegende Erweiterung im Bereich der logischen Form eröffnete, auf eine mengentheoretische Formulierung der Systemtheorie zu übertragen.“ Es geht ihm dabei „ausschließlich um eine Analyse der Grundstruktur der Komponenten […], aus denen sich Systeme und ihre Prozesse bilden,“ was „paradigmatisch an der Mengenlehre und ihrer Logik“ gezeigt werden kann. „An dem Verhältnis von Teilen und Ganzem“ so Ditterich weiter, entscheide „sich die Möglichkeit selbstreferentieller Systeme. Dass diese Möglichkeit einen Wechsel der Logik als Fundierung der Systemtheorie erfordert, soll anhand der Güntherschen Untersuchungen zur klassischen Logik und seiner transklassischen Logikkonzeption dargestellt werden.“

Kontexturalität: System-Neustrukturierung für Selbstreferenz

„In der Beziehung zwischen dem Begriff eines Systems und dem Phänomen der Selbstreferenzialität dominiert noch immer ein konservativer Standpunkt in Bezug auf die Logik. Der von Gotthard Günther eingeführte Systembegriff der Kontexturalität ist das Ergebnis einer radikalen Veränderung der logischen Grundlagen von Systemen.“

In „Kontexturalität: System-Neustrukturierung für Selbstreferenz“ zeigt Ditterich,

„wie Günthers Einführung des philosophischen Themas der subjektiven Selbstreflexion in seine Konzeption einer mehrwertigen Ortswerte-Logik die Funktion der Selbstreferentialität in Bezug auf ein System umkehrt. […] Die Selbstreferentialität eines Systems in seiner minimalen, aber entfalteten Organisation ist nur möglich, wenn dieses System mit anderen Systemen oder Kontexturen in Verbindung steht oder von diesen umgeben ist. In der klassischen zweiwertigen Logik gibt es keine Möglichkeit für eine Konzeption einer Vielzahl elementarer logischer Systeme. Die Identifizierung einer zweiwertigen Logik mit einer Elementarkontextur erzwingt die Einführung einer polykontexturalen Logik für eine operative Fundierung selbstreferentieller Systeme.“

Hier weiterlesen – -> zum englischen Originaltext

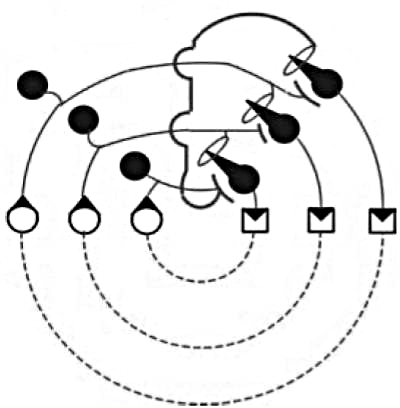

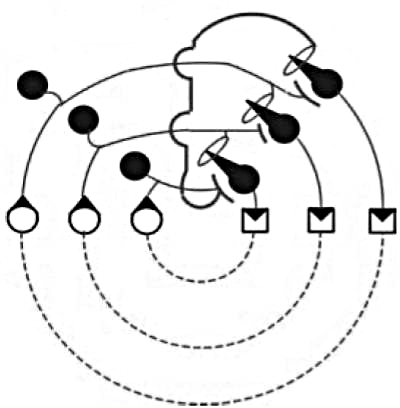

In „KAWASAKI – Konzept-Design für einen Intelligent Plaza // Concept-Design for an Intelligent Plaza„, das 2007 in einer bilingualen Print-Ausgabe erschien, wendet sich Joseph Ditterich zusammen mit den Architekten Doris und Ralph Thut anwendungsbezogenen Fragestellungen zu.

Aus dem Vorwort zu KAWASAKI von Doris Thut (2007):

„Mit einer provokativen Forderung endet der hier veröffentlichte Text aus dem Jahr 1986. Selbst für die Mitverfasser stellt der als Wettbewerbsbeitrag entstandene Text in seiner Konsequenz auch heute eine ungemindert große Herausforderung dar. Der Text – im weiteren Kawasaki genannt – ist ein Projekt der Polycontextural Arch Group, die damals mit der Absicht einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen dem System- und Objekttheoretiker Joseph Ditterich und den Architekten Doris u. Ralph Thut gegründet wurde. Das gemeinsame Interesse an den Arbeiten des Philosophen und Logikers Gotthard Günther seit Anfang der 70er Jahre hatte die Mitglieder jedoch schon vorher zu sporadischen Kooperationen zusammengeführt, die 1982 in das interdisziplinäre Projekt „Architektur und Komplexität“ mündeten. Ohne diese inhaltliche Vorarbeit wäre der Beitrag für Kawasaki City nicht möglich gewesen. Das Programm des Wettbewerbs („Campus City Kawasaki“) formulierte erstmals einen kulturpolitischen Anspruch, der über die bloße elektronische Vernetzung öffentlicher und privater Einrichtungen, also die Bildung eines „Knowledge based Networks“ in der Stadt Kawasaki, hinausgeht. Es sollte über die Bedeutung dieser „intelligenten“ Vernetzung (CAN: Campus Area Network) für den öffentlichen Raum nachgedacht und neue identitätsstiftende öffentliche Räume an den „Terminals“ der neuen Medien entwickelt werden. Das hier vorgestellte theoretische Modell4 eines „intelligenten“ Raumsystems handelt nicht von elektronisch gesteuerten Mechanismen, die den Menschen die Handhabung verschiedener funktionaler Elemente abnehmen können, sondern von der möglichen zukünftigen Weiterentwicklung des architektonischen und städtischen Raumes. Kawasaki ist ein Beitrag, der der Moderne (und ihren nachfolgenden Ismen) eine grundlegende Perspektive aufzeigt und zur Diskussion stellt.“

Weiterlesen – bilinguale Version.

Eine Kurzbiographie Ditterichs findet sich in KAWASAKI auf Seite 112.

Viel Spaß beim Lesen und Studieren wünscht,

Ihr Joachim Paul (Hrsg.)

Pendlerpauschale umkrempeln!

Das ist unsere Verkehrswende

Bus und Bahn fahrscheinfrei – ist es jetzt soweit?

vordenker news März 2019

Liebe Vordenkerinnen, liebe Vordenker,

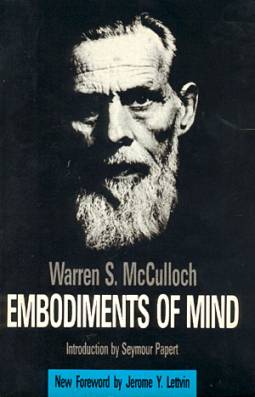

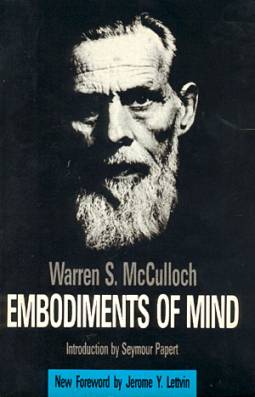

dieses Mal nehmen wir die im Kontext der Debatten um „künstliche Intelligenz“ geführte Diskussion über „autonome“ Automobile und ethische Maschinen, bzw. Maschinenethik zum aktuellen Anlass, einen Vortrag des Physiologen und Kybernetikers Warren S. McCulloch aus dem Jahr 1952 in einer neuen deutschen Übersetzung – mit Hilfe des Übersetzungsprogramms DeepL – zu präsentieren, inklusive Anmerkungen dazu von Eberhard von Goldammer, in denen detailliert begründet wird, warum dieser „alte“ Vortrag heute noch eine Rolle spielt. Er trägt den Titel „Toward Some Circuitry of Ethical Robots or an Observational Science of the Genesis of Social Evaluation in the Mind Like Behavior of Artifacts”. Bevor man sich jetzt verstolpert, hier ein Übersetzungsvorschlag, “Zu Schaltkreisen ethischer Roboter oder: Eine Beobachtungswissenschaft der Genese sozialer Bewertungen im verstandesähnlichen Verhalten von Artefakten”.

Darüber hinaus veröffentlichen wir drei weitere Aufsätze des Zeichentheoretikers Prof. Dr. Alfred Toth sowie eine Ankündigung eines “Vorlasses” in Form einer “kleinen Form”. Aber der Reihe nach ….

Zunächst zu Warren McCulloch …

2011 erschien die Aufsatzsammlung “Machine Ethics”, herausgegeben von Susan Leigh Anderson und Michael Anderson, die als ein Grundlagenwerk des Gebietes verstanden werden kann. Gewissermaßen als Vorlauf, im Oktober 2010 veröffentlichten die Herausgeber im Scientific American einen Essay mit dem Titel “Robot Be Good”, den besonders interessant macht, dass erstmals versucht wurde, die Geschichte des Begriffs “Maschinenethik” nachzuzeichnen. Dazu präsentieren die Autoren einen Zeitstrahl zum Thema. Darin findet sich der Hinweis, dass es Warren McCulloch war, der 1952 die erste wissenschaftliche Betrachtung ethischer Maschinen veröffentlichte. Es handelt sich dabei um eben jenen Vortragstext, den wir hier in einer neuen Übersetzung präsentieren.

So weit so gut. Ungleich mehr überrascht, dass der Mitbegründer der Kybernetik in seinem Vortrag 1952 eine Linie des Denkens eröffnete, die in nahezu allen Publikationen des neuen Jahrtausends zur Maschinenethik nicht wieder aufgegriffen wurde. Denn er sagt klipp und klar, dass ethische und ästhetische Werturteile nicht zwangsläufig hierarchisierbar sind, dass sie sich nicht notwendigerweise in eine eindeutige Rangliste der Werte bringen lassen. Bereits 1945 hatte McCulloch in seinem Aufsatz “A Heterarchy of Values, Determined by the Topology of Nervous Nets” darauf hingewiesen. In diesem Kontext sind auch McCullochs Bemerkungen und John von Neumanns Erwiderungen dazu in den Diskussionen auf dem Hixon-Symposium zu verstehen, wo McCulloch explizit darauf hinwies, dass unsere Logik nicht ausreiche, um Phänomene wie nicht-hierarchisierbare Werturteile adäquat zu beschreiben. Nähere Erläuterungen hierzu und dazu, was dies mit Aristoteles’ “metabasis eis allo genos” zu schaffen hat, kann in den Anmerkungen von Eberhard von Goldammer nachgelesen werden.

Zum nächsten Punkt, von Prof. Dr. Alfred Toth sind drei weitere Aufsätze neu publiziert …

Kontexturierung der qualitativen Zeichenzahlen

Ortsfunktionalisierung der polykontexturalen Zahlen

Skizze einer semiotischen zellulären Automatentheorie

Prof. Dr. Alfred Toth promovierte 1988 in Mathematik und 1990 in Philosophie bei Prof. Dr. Max Bense, seine Habilitation in Mathematik erfolgte 1995. Seit 2001 leitet er das Semiotisch-Technische Laboratorium (STL) in Tucson, Arizona. Seine Hauptarbeitsgebiete sind Topologie, Kategorietheorie, Zeichentheorie (Semiotik) und Objekttheorie (Ontik).

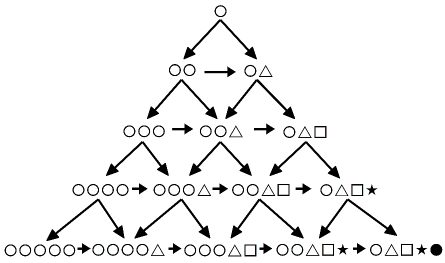

Er ist der Überzeugung, dass ein Großteil der Fragen, welche die Kybernetik der 1960er Jahre aufgeworfen hat, heute noch nicht einmal ansatzweise beantwortet sind und dass es eine sehr große Anzahl weiterer Fragen gibt, deren Wurzeln in die gleiche Zeit zurückreichen und die von größter Bedeutung für die Gegenwart sind. In den genannten drei neuen Aufsätzen greift er die von Rudolf Kaehr für die polykontexturale Logik und die qualitative Mathematik benutzten zellulären Automaten auf, um einerseits ihre Relevanz für die Semiotik aufzuzeigen und um andererseits auf diesem Wege zwei neue Möglichkeiten der Vereinigung von polykontexturaler und ortsfunktionaler Zahlentheorie vorzubereiten.

Und last but not least ein Vorlass …

Nach dem Lyrik-Schuber sind nun auch alle Exemplare des Prosa-Werks von A. J. Weigoni handsigniert und limitiert in einem Schuber aus schwarzer Kofferhartpappe erhältlich. Nur darin enthalten ist der Band Vorlass. Es hat sich in der Literaturwissenschaft eingebürgert, für kurze Texte den Begriff „Kleine Form“ zu verwenden. Dieses ´Beiwerkchen` verweigert sich allerdings der umstandslosen Zuordnung, es ist eine Gebrauchsprosa, die sowohl biographische, werkgenetische als auch poetologische Fragen beantwortet. Der Vorlass dient der Erschliessung der werkgeschichtlichen Dimension. Dieses Werk ist ein einmaliges Zeugnis einer bestimmten individuellen Konstellation, zugleich aber eine Realisation der Literatur insgesamt, jenes größten Erkenntnissystems.

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern,

Ihr Joachim Paul (Hrsg.)

vordenker news März 2019

Liebe Vordenkerinnen, liebe Vordenker,

dieses Mal nehmen wir die im Kontext der Debatten um „künstliche Intelligenz“ geführte Diskussion über „autonome“ Automobile und ethische Maschinen, bzw. Maschinenethik zum aktuellen Anlass, einen Vortrag des Physiologen und Kybernetikers Warren S. McCulloch aus dem Jahr 1952 in einer neuen deutschen Übersetzung – mit Hilfe des Übersetzungsprogramms DeepL – zu präsentieren, inklusive Anmerkungen dazu von Eberhard von Goldammer, in denen detailliert begründet wird, warum dieser „alte“ Vortrag heute noch eine Rolle spielt. Er trägt den Titel „Toward Some Circuitry of Ethical Robots or an Observational Science of the Genesis of Social Evaluation in the Mind Like Behavior of Artifacts”. Bevor man sich jetzt verstolpert, hier ein Übersetzungsvorschlag, “Zu Schaltkreisen ethischer Roboter oder: Eine Beobachtungswissenschaft der Genese sozialer Bewertungen im verstandesähnlichen Verhalten von Artefakten”.

Darüber hinaus veröffentlichen wir drei weitere Aufsätze des Zeichentheoretikers Prof. Dr. Alfred Toth sowie eine Ankündigung eines “Vorlasses” in Form einer “kleinen Form”. Aber der Reihe nach ….

Zunächst zu Warren McCulloch …

2011 erschien die Aufsatzsammlung “Machine Ethics”, herausgegeben von Susan Leigh Anderson und Michael Anderson, die als ein Grundlagenwerk des Gebietes verstanden werden kann. Gewissermaßen als Vorlauf, im Oktober 2010 veröffentlichten die Herausgeber im Scientific American einen Essay mit dem Titel “Robot Be Good”, den besonders interessant macht, dass erstmals versucht wurde, die Geschichte des Begriffs “Maschinenethik” nachzuzeichnen. Dazu präsentieren die Autoren einen Zeitstrahl zum Thema. Darin findet sich der Hinweis, dass es Warren McCulloch war, der 1952 die erste wissenschaftliche Betrachtung ethischer Maschinen veröffentlichte. Es handelt sich dabei um eben jenen Vortragstext, den wir hier in einer neuen Übersetzung präsentieren.

So weit so gut. Ungleich mehr überrascht, dass der Mitbegründer der Kybernetik in seinem Vortrag 1952 eine Linie des Denkens eröffnete, die in nahezu allen Publikationen des neuen Jahrtausends zur Maschinenethik nicht wieder aufgegriffen wurde. Denn er sagt klipp und klar, dass ethische und ästhetische Werturteile nicht zwangsläufig hierarchisierbar sind, dass sie sich nicht notwendigerweise in eine eindeutige Rangliste der Werte bringen lassen. Bereits 1945 hatte McCulloch in seinem Aufsatz “A Heterarchy of Values, Determined by the Topology of Nervous Nets” darauf hingewiesen. In diesem Kontext sind auch McCullochs Bemerkungen und John von Neumanns Erwiderungen dazu in den Diskussionen auf dem Hixon-Symposium zu verstehen, wo McCulloch explizit darauf hinwies, dass unsere Logik nicht ausreiche, um Phänomene wie nicht-hierarchisierbare Werturteile adäquat zu beschreiben. Nähere Erläuterungen hierzu und dazu, was dies mit Aristoteles’ “metabasis eis allo genos” zu schaffen hat, kann in den Anmerkungen von Eberhard von Goldammer nachgelesen werden.

Zum nächsten Punkt, von Prof. Dr. Alfred Toth sind drei weitere Aufsätze neu publiziert …

Kontexturierung der qualitativen Zeichenzahlen

Ortsfunktionalisierung der polykontexturalen Zahlen

Skizze einer semiotischen zellulären Automatentheorie

Prof. Dr. Alfred Toth promovierte 1988 in Mathematik und 1990 in Philosophie bei Prof. Dr. Max Bense, seine Habilitation in Mathematik erfolgte 1995. Seit 2001 leitet er das Semiotisch-Technische Laboratorium (STL) in Tucson, Arizona. Seine Hauptarbeitsgebiete sind Topologie, Kategorietheorie, Zeichentheorie (Semiotik) und Objekttheorie (Ontik).

Er ist der Überzeugung, dass ein Großteil der Fragen, welche die Kybernetik der 1960er Jahre aufgeworfen hat, heute noch nicht einmal ansatzweise beantwortet sind und dass es eine sehr große Anzahl weiterer Fragen gibt, deren Wurzeln in die gleiche Zeit zurückreichen und die von größter Bedeutung für die Gegenwart sind. In den genannten drei neuen Aufsätzen greift er die von Rudolf Kaehr für die polykontexturale Logik und die qualitative Mathematik benutzten zellulären Automaten auf, um einerseits ihre Relevanz für die Semiotik aufzuzeigen und um andererseits auf diesem Wege zwei neue Möglichkeiten der Vereinigung von polykontexturaler und ortsfunktionaler Zahlentheorie vorzubereiten.

Und last but not least ein Vorlass …

Nach dem Lyrik-Schuber sind nun auch alle Exemplare des Prosa-Werks von A. J. Weigoni handsigniert und limitiert in einem Schuber aus schwarzer Kofferhartpappe erhältlich. Nur darin enthalten ist der Band Vorlass. Es hat sich in der Literaturwissenschaft eingebürgert, für kurze Texte den Begriff „Kleine Form“ zu verwenden. Dieses ´Beiwerkchen` verweigert sich allerdings der umstandslosen Zuordnung, es ist eine Gebrauchsprosa, die sowohl biographische, werkgenetische als auch poetologische Fragen beantwortet. Der Vorlass dient der Erschliessung der werkgeschichtlichen Dimension. Dieses Werk ist ein einmaliges Zeugnis einer bestimmten individuellen Konstellation, zugleich aber eine Realisation der Literatur insgesamt, jenes größten Erkenntnissystems.

Viel Spaß beim Lesen und Stöbern,

Ihr Joachim Paul (Hrsg.)

Linke Räume/Veranstaltungen/Gruppen und Barrierefreiheit

Ich muss gestehen: Als ich jünger und leistungsfähiger war, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht zu so Themen wie Barrierefreiheit. Als Lehrerin war das dann schon immer mal Thema, aber in linken, politischen Gruppen kaum. Als nun aber selbst Betroffene fällt mir aber immer mehr auf, dass linke Räume und Veranstaltungen sehr wenig auf die Bedürfnisse behinderter Menschen ausgerichtet sind. Auch bei Demonstrationen sieht man, wenn es nicht explizit um Themen geht, die mit Behindertenrechten zu tun haben, eher wenig Menschen mit sichtbaren Behinderungen (zum Beispiel auch jetzt zum Frauenkampftag). Grundsätzlich sind linke Demos eher männlich geprägt und Menschen über 30 schon seltener.

Kann man das ändern? Will man das ändern? (Ich unterstelle einfach mal, dass Menschen nicht absichtlich ausschließend sind, sondern vermute, dass in den ganzen Kämpfen gegen Patriarchat, Kapitalismus und Rechtsruck und so weiter kaum noch Kapazitäten sind, Bedürfnisse von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen mitzudenken, zu berücksichtigen und deren Kämpfe auch solidarisch zu unterstützen. Was ich schade finde.)

Und alle paar Monate suche ich dann nach Beispielen, wo sowas schon gut funktioniert. Insofern möchte ich mit diesem Text, den ich sukzessive ergänzen werde, Positivbeispiele sammeln und Hinweise von Menschen mit Behinderungen aufnehmen, was ihnen fehlt in linken Zusammenhängen bzw. wie man mehr Teilhabe verwirklichen könnte.

Beispiele:

Leichte Sprache auf der Webseite: Das AZ Conni in Dresden

https://www.azconni.de/leichte-sprache/

Habt ihr weitere Beispiele für gelungene Versuche von Barrierefreiheit in linken Räumen? Gerne als Kommentar.

Welche linken Räume haben Hinweise zur Barrierefreiheit auf Ihrer Seite?

- Beim AZ Mülheim zum Beispiel habe ich keine Suchfunktion gefunden. Es gibt aber einen Hinweis zur Barrierefreiheit, welchen man durch Scrollen auf der Hauptseite links findet. (Nicht direkt verlinkbar, daher als Screenshot.)

- Beim AJZ Bielefeld findet sich links unter Infos ein Satz zur Barrierefreiheit

Bei den meisten linken Räumen finde ich leider keine Hinweise zur Barrierefreiheit auf der Webseite.

Veranstaltungen:

- Mad Pride

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mad_Pride

Was muss man mitdenken für Barrierefreiheit bei Treffpunkten:

Baulich:

Anzahl Türen

Höhe Schwellen

Breite der Türen

Klos nur mit Stufen erreichbar?

Falls ja – welche Höhe, welche Anzahl?

Bei Stufen: Handlauf vorhanden?

Im Aufgang/Eingang: Wie viele

Stufen?

Wie hoch sind diese?

Aufzug vorhanden?

Falls ja – welche Breite?

Bei Aufzug auch IMMER bewusst

prüfen: Stufenlos erreichbar?

Bei „Nebeneingängen“/“Tricks“: welche

Steigung muss bewältigt werden?

Gibt es Stufen?

Veröffentlichungen:

Design etc.:

Falls Texte ausgegeben werden:

Gibt es sie auch in Großdruck? Kontrastreich? In leichter Sprache? In unterschiedlichen Sprachen?

Bei Transparent-Erstellung: Werden geplante Bilder beschrieben? Die Gestaltung für Nicht-/Schlechtsehende beschrieben und besprochen?

Material/Broschüren: gibt es sie auch in Großdruck/kontrastreich, oder aufgesprochen auf CD/im Netz?

Inhaltlich:

Sollen „Behinderte“ nur Teil der „eigenen/üblichen“ Aktionen und Demos sein oder auch als Individuen vorkommen? Welche Kämpfe sog. „Behinderter“ werden von der Struktur selbst wahrgenommen oder unterstützend mitgekämpft?

Wie kann ein Hineintragen der Kämpfe „Behinderter“ in linke Strukturen gelingen? Referierende einladen, Bücher lesen und besprechen, auf Veranstaltungen sog. „Behinderter“ gehen?

Auseinandersetzung mit eigener Bias: Sog. „Behinderte“ nur als Kümmer- und Pflege“fälle“ wahrnehmen, als Belastung, als Aufhalten, als „Minderleistende“?

(Danke an @catinchief für den Input)

Frauenkampftagskonkurrenzk(r)ampf?

Bei mir breitet sich ein zunehmendes Unwohlsein aus, was ich nicht so richtig zu packen bekomme.

Ein wenig bei Twitter gelesen. Neben dem üblichen antiemanzipatorischem Mist, der ja immer irgendwie auch da ist, nehme ich so viel Konkurrenz war. Zig Folgeempfehlungen (sicherlich alle berechtigt), aber auch so ein Kampf um Aufmerksamkeit, um Mitspielen im Kampf um gesehen und gehört werden. Ist das auch nur Mitspielen im Kapitalismus? Chefin werden statt der Chefs? Aber sonst bleibt alles beim Alten? Talkshows, Bücher, veröffentlichte Texte, Vorträge, Konferenzen und so weiter…

Wahrgenommen werden ist wichtig, um Forderungen durchsetzen zu können.

Aber woher dann meine komischen Gefühle? Neid? Ich fühle mich auch manchmal zu alt für den ganzen Scheiß. Und dann bin ich auch noch behindert. Manchmal will ich nicht mehr kämpfen. Und wenn doch dann eher für eine Welt ohne Chef*innen, ohne Konkurrenz, ohne Kapitalismus, ohne Herrschaft.

Geschlechtergerechte Sprache und Barrierefreiheit

Nach wie vor gibt es auch in sozialen Medien (zum Teil sehr aggressiv geführte) Diskussionen, ob und wie man Sprache möglichst diskriminierungsarm gestalten könne.

Bei vielen beliebt ist das sogenannte Gendersternchen (wie in Lehrer*innen).

Hierbei wird verbesserte Sichtbarkeit von Frauen ebenso erzielt wie das Bedürfnis nach nicht-binären Bezeichnungen. Klingt doch erst einmal einleuchtend und gut. So einfach ist es dann aber auch wieder nicht:

Kritisiert wird dies auch von Menschen mit Autismus, für die teilweise aufgrund dessen das Lesen von Texten, in denen Gendersternchen verwendet werden, sehr mühsam ist. Sie empfinden einen solchen Text nicht als barrierefrei. Diese Einschätzung war mir bis vor kurzem so gar nicht bewusst, muss ich gestehen.

Im Diskussionen in sozialen Medien resultiert aus den nun unterschiedlichen oder sogar konträren Bedürfnissen unterschiedlicher Menschen nun mitunter das Gegeneinanderausspielen der Forderungen/Bedürfnissen von unterschiedlichen marginalisierten Gruppen. Wonach könnte nun abgewogen werden, wessen Bedürfnisse in welcher Form priorisiert werden? Oder welche Kompromissmöglichkeiten könnte es geben? (Zwischengedanke: Im Idealfall bin ich große Anhängerin von Konsensentscheidungen. Wie könnte hier ein Konsens aussehen?)

Als weiteres Argument bezüglich von fehlender Barrierefreiheit bei der Verwendung des Gendersternchens wird auch manchmal auf die Technik von Screenreadern/Vorlesefunktionen für Blinde und Sehbehinderte verwiesen. Diese Technik ist vom Hersteller/Betriebssystem etc. abhängig und insofern unterschiedlich in Bedien- und Einstellmöglichkeiten.

Grundsätzlich kann man sagen, dass Apple mehr Einstellmöglichkeiten bietet, was Bedienhilfen angeht. So kann man Emojis/Sonderzeichen je nach Bedarf ignorieren oder mitlesen lassen.

Android ist diesbezüglich weniger flexibel. (Es hat durchaus Gründe, dass viele Menschen mit Behinderungen aufgrund der guten Ansätze zu Accessibility Apple-Geräte bevorzugen.)

Grundsätzlich sollte aber programmierbar sein, wie flexibel man Technik zum Vorlesen konfigurieren kann. (Die Chance, dass das Standard wird, steigt vermutlich auch mit Standardisierung unterschiedlicher Möglichkeiten geschlechtergerechter Sprache.)

Wie also kommt man nun weiter in dieser Angelegenheit mit unterschiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen?

Als Kompromiss lassen sich vielfach neutrale Formen finden: Lehrende/Studierende etc. Leider funktioniert dies aber nicht immer und zB nicht für alle benötigten Berufsbezeichnungen etc. Gibt es hier andere Ansätze, die nicht beim generischen Maskulinum stehenbleiben? (Ich persönlich stolpere lesend über Texte mit generischem Maskulinum, weil ich „mitgemeint“ nicht ausreichend finde und mir bei Texten, die ich selber schreibe, wichtig ist, alle Menschen gleichermaßen zu adressieren. Da sehe ich also keine Lösung, aber vielleicht habt ihr bessere Ideen?)

Grundsätzlich würde ich mir Solidarität wünschen oder zumindest kein unsolidarisches Verhalten/ unsolidarische/antifeministische Äußerungen, selbst wenn man mit geschlechtergerechter Sprache Probleme beim Lesen hat.

Unterschiedliche Formen von Behinderungen/Bedürfnissen bei marginalisierten Menschen sollten eigentlich dazu führen, dass man versucht, die jeweilige Benachteiligung nicht gegeneinander auszuspielen, sondern vermehrt Verständnis füreinander lebt. Am Ende kommen wir nicht zu einer besseren Gesellschaft, wenn alle sich in ihre Kämpfe aufsplittern und auseinanderdividieren lassen. (Vielleicht eine Selbstverständlichkeit, aber Solidarität setzt für mich die grundsätzliche Bereitschaft voraus, Diskriminierung vermeiden zu wollen. Dazu gehört natürlich entsprechend das Ablehnen von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und andere Formen von Diskriminierung.)